Publié le 13 Octobre 2021

Entretien effectué au début du mois de mars 2021 entre Julien Paulré et Camille Michel

Comment l’échec accompagne, contrarie ou au contraire, enrichit le travail en agence d’architecture ? Comment identifier des typologies d’échecs et la manière dont ils se construisent ? Comment les prévoir, les contourner, les désamorcer, ou au contraire les utiliser ? À travers cet entretien, nous tentons de faire émerger par itérations successives des situations d’échecs de projets passés ou en cours, pour identifier les moments clefs qui mènent à la perte de ce qu’on pourrait appeler la substance de ces projets. Nous tentons d’en comprendre les causes et la temporalité de leur mise en place.

Cet entretien prend la forme d’un récit d’expériences à propos de l’idée d’échecs dans la vie de l’agence, qu’il s’agisse d’un projet en particulier, en phase de conception, de développement, de réalisation, ou de manière plus générale, dans des expériences de relations entre acteurs.

Camille Michel : Pour commencer, peux-tu rapidement nous présenter l’agence et le parcours de celle-ci depuis sa création ?

Julien Paulré : Notre association est née d’une rencontre en tant que salariés dans différentes agences. Vers 2005, nous décidons de nous lancer dans l’aventure. L’agence existe donc maintenant depuis un peu plus de quinze ans.

Nous avons d’abord travaillé (comme bon nombre d’agences qui démarrent), sur de petits projets d’appartements à Paris et en Normandie, puis assez rapidement dans les secteurs de l’hôtellerie de luxe, et du logement (social et accession).

Aujourd’hui, nous abordons de nombreuses échelles et problématiques de projets, de l’installation artistique à l’aménagement urbain. Quels que soient l’échelle et le commanditaire, nous essayons de toujours remettre en jeu ce que nous avons fait auparavant. C’est notre manière assez « artisanale » de travailler. Rien n’est jamais acquis, ni couru d’avance.

CM : Peux-tu nous présenter le contexte des quelques projets dont nous allons parler ?

JP : Je parlerai en particulier dans cet entretien de deux concours de logements en Conception-Réalisation que nous avons perdus (nous les appellerons BAR et MYT), et d’un projet urbain en cours de développement (projet de Zac dans les Yvelines, que nous appellerons « SUB » dans cet entretien). Il m’arrivera parfois de faire référence à d’autres projets ponctuellement.

Pour BAR (logements sociaux dans Paris intra-muros), il s’agissait d’une conception-réalisation, en tandem avec une entreprise importante du BTP. Nous étions associés à un autre architecte avec lequel nous n’avions jamais travaillé. C’est l’entreprise qui nous a « mariés ». D’ailleurs, je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles le projet a mal fonctionné, parce que ce n’était pas un mariage de cœur, mais plutôt un mariage contraint.

Pour MYT (logements sociaux dans le Val-d’Oise), nous étions globalement dans le même contexte, mais cette fois, nous étions les seuls architectes.

Quant à SUB (500 logements accession/sociaux sous forme de Zac dans les Yvelines), nous intervenons encore actuellement à deux niveaux : à la fois, celui de l’aménagement de la Zac en tant que coordonnateurs, et à la fois comme concepteurs de l’un des lots de celle-ci.

CM : Pourrais-tu déjà a priori identifier ce qui caractériserait des typologies d’échecs dans ces projets avant que nous développions ?

JP : À ce stade de notre discussion, j’en vois quatre que nous pourrons préciser petit à petit, et qui s’affineront certainement par la suite :

- échec relationnel avec un confrère architecte,

- échec de communication et de relation de travail avec une entreprise,

- échec d’appréhension du client,

- enfin, échec de « transcription dans le réel » d’un projet.

En ce qui concerne l’échec relationnel avec le confrère architecte (projet de logements BAR), nous n’avons pas convergé vers un consensus au service du projet, et une bataille d’égos s’est vite immiscée dans le dialogue, en déplaçant l’enjeu. Je crois que c’est ici que se situe l’échec initial. Je me rappellerai toujours ce moment où j’ai proposé que l’une des hypothèses de travail soit la disparition du projet : ma conviction était qu’il ne fallait surtout pas que ce projet s’impose comme un objet architectural, mais se déploie plutôt en surfaces, en profondeurs, en imbrications fines sur toute la parcelle, pour éviter de devoir monter en hauteur (et en présence). Cette idée méritait d’être creusée et poussée avec l’entreprise. Malheureusement, celle-ci a immédiatement mis en doute cette direction, et surtout trouvé un appui chez notre confrère/équipier qui a torpillé cette hypothèse avec des arguments techniques et financiers (arguments qui sont en temps normal les « armes lourdes » des entreprises quand elles ne veulent pas développer une direction architecturale). Le confrère a immédiatement argué du fait qu’il y aurait trop de surfaces à étancher, ce qui nous a littéralement stoppés et empêchés de – ne serait-ce que – mettre à l’épreuve l’hypothèse de la disparition. Nous ne savions pas si ces arguments techniques et financiers étaient justes, puisque nous n’avions à ce stade, rien dessiné, mesuré, calculé… L’hypothèse a été comme tuée dans l’œuf, presque idéologiquement. En cela, cette situation est intéressante parce qu’elle pose la question des limites poreuses entre convictions, intuitions de chacun, faits, données de base, envies et projections spontanées, dans la phase très importante et très courte, du démarrage de projet. Nous ne saurons jamais (sauf à refaire l’étude de ce projet de manière théorique), si cette direction était viable, ou non.

Et puis, il y a me semble-t-il, un échec plus lourd et à plus long terme pour l’agence dans ce projet perdu : étant donné la constitution du jury (notamment, des membres d’une institution parisienne), vu l’issue du projet (quelque chose de très massif s’apparentant à une barre des années 1960 ; soit tout le contraire de l’idée de disparition ! ), ils ont dû se dire qu’ils ne seraient pas prêts à nous soutenir par la suite pour une nouvelle proposition. Je ne sais pas…

CM : Je suis passé à côté de la parcelle l’autre jour, et il ne s’y passe toujours rien.

JP : Ceux qui ont gagné ne respectaient pas le PLU, nous l’avons appris par la suite. Je pense qu’ils doivent être pris dans des luttes intestines avec les différents services. Ça doit être très compliqué… Mais tu vois, je suis content d’avoir échoué dans un cas pareil, parce que je préfère le projet qui a été sélectionné.

CM : Oui, tu nous avais dit en voyant les images du projet gagnant que c’était évidemment ce qu’il fallait faire.

JP : J’aurais surtout été très mal à l’aise à l’idée que l’agence dessine des modules préfabriqués pour une façade de barre, c’est certain !

CM : Tu parlais aussi de problèmes dans la communication et l’appréhension d’un client…

JP : Pour l’autre projet de logements sociaux dans le Val-d’Oise (MYT), l’échec se situe plus dans le fait que c’est notre propre partenaire et client – puisque l’entreprise est le client dans une configuration de conception-réalisation (c’est d’ailleurs en soi un sujet riche et intéressant, cette situation cocasse de client juge et partie ! ) – qui ne nous a pas suivis et soutenu dans notre proposition. Le budget était extrêmement contraint. Nous n’avions pas d’autre choix que de chercher de la qualité dans la création d’un vide sanctuarisé et scénarisé dans la ville. La question « classique » de l’architecture, de son dessin, de ses qualités intrinsèques en tant que bâtiment, ne pouvait manifestement pas être traitée de manière qualitative dans des conditions financières si dégradées. Nous avons donc pensé le projet d’architecture depuis le vide et le paysage. En tant qu’architectes, cette gymnastique intellectuelle et projectuelle n’est pas très compliquée à saisir, et plutôt habituelle, parce qu’« au service » d’une idée et du projet. Ce que nous n’avions pas mesuré, c’est la résistance à laquelle nous allions faire face de la part de l’entreprise, encore une fois avec une argumentation très technique et financière.

Notre proposition consistait en deux entités massives implantées aux extrémités opposées de la parcelle pour fabriquer les conditions de ce fameux vide (que nous appelions milieu), entre deux. L’entreprise ne pouvait pas accepter une scission en deux parties du programme « seulement » pour des raisons « intellectuelles », théoriques et paysagères. De leur point de vue, il fallait que le projet soit compact et en une seule partie. Il n’y avait pas d’alternative possible.

C’est ici un problème relationnel et presque culturel auquel nous avons fait face. Il se trame là-dedans, sous couvert de difficultés financières et de mise en œuvre, une forme de guerre idéologique qui fabrique de la tension entre les acteurs du projet. L’irritation et les vexations à la marge qui s’accumulent petit à petit dans une relation comme celle-ci fabrique doucement des désajustements dans les discussions et dans le projet. Très rapidement, des jugements de valeurs apparaissent (de notre côté : « ils ne comprennent pas notre idée, notre élaboration de pensée », « ils ne comprennent rien », « ils n’ont pas de culture architecturale et urbaine » ; du leur : « ils nous ennuient avec leurs histoires de vide, nous sommes là pour construire », « ils rêvent, nous connaissons le coût de ces fantaisies qui ne servent à rien », etc.), avec toutes les formes de résistances et de stratégies mutuelles qui les accompagnent, et toujours plus d’incompréhensions au fil du temps.

Ce projet est un échec spatial parce qu’on avait vendu un rapport à l’espace et au vide dans la ville. Il fallait au contraire pour le client un projet compact en une seule pièce qui aurait forcément offert un autre espace aux habitants et à la ville.

CM : Donc dans ces deux projets de logements, l’échec est plutôt dû à une résistance technique et financière (au moins en apparence).

JP : Malgré tout, in fine, c’est toujours un problème technique qui se traduit par un prix dans un tableur Excel. Et oui, « en apparence » parce que je me rends compte en le décrivant que ce problème technico-financier endosse d’autres rôles larvés dont il est moins évident de parler avec les partenaires d’un projet.

CM : Tu as aussi évoqué la question du « passage dans le réel ». Peux-tu préciser ?

JP : Pour la coordination du projet de Zac dans les Yvelines, nous avons vraiment beaucoup travaillé sur une approche fine du contexte, du paysage, de la sauvegarde massive d’ensembles boisés, sur des caractéristiques suburbaines très fortes que nous avons utilisées pour fabriquer des citations, des réminiscences formelles, dans une sorte de mise en scène… C’était vraiment un beau projet, solide, riche, poétique, construit et bien mené.

C’est d’ailleurs pour cette approche que nous avons été sélectionnés face à une équipe menée par une major du BTP. Leur proposition était loin d’être inintéressante, mais beaucoup plus attendue. De notre côté, nous leur avons proposé une histoire « cousue-main », à laquelle tout le monde a été extrêmement sensible.

Jusqu’à la fin de notre oral de présentation (gagnant ! ), tout allait bien. Chacun avait alors pris son « shoot » de suburbanité mélancolique, et nous avons réussi le tour de force de faire sonner à l’unisson des émotions collectives qui se traduisaient concrètement par des propositions paysagères, urbaines et architecturales. Tout le monde a fantasmé et projeté avec son propre vécu notre travail (nous ne savons pas pour autant si ce projet n’a jamais été « compris » pour ce qu’il était… ).

Mais avec le recul, nous nous rendons compte que les désajustements initiant la lente désagrégation du développement de projet se sont amorcés dès que nous avons passé la porte de cette salle. Chacun est reparti dès ce moment avec ses préoccupations, techniques pour certains, financières pour d’autres, politiques pour d’autres encore.

Nous étions les seuls à ce moment à pouvoir garantir et protéger tout le travail de synthèse et d’intuitions fortes que nous avions eues pour fabriquer le juste équilibre de notre proposition.

CM : Peux-tu expliquer ce processus de « lente désagrégation » ?

JP : Notre projet SUB tenait sur trois axes fondamentaux :

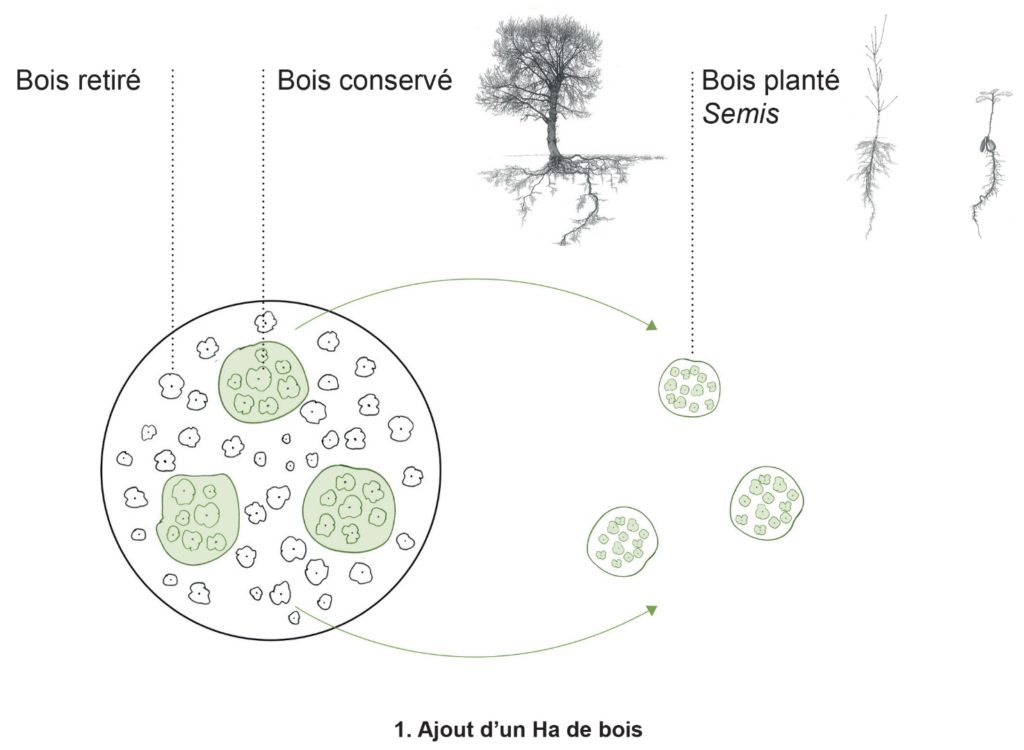

- Habiter dans un bois suburbain (le site du projet était un bois de plusieurs hectares), et donc par définition préserver de la destruction un maximum d’arbres existants, même s’ils étaient loin d’être tous « remarquables » (ce qui était, dans notre approche, le cadet de nos soucis). En replanter aussi le plus possible, là où il n’y en avait pas. De cette façon, nous voulions arriver à une forme de compensation entre situation actuelle du site et projection future en termes de boisements. Par la même occasion, nous garantissions au projet une identité dans la continuité du contexte actuel, et nous voulions éviter l’arrivée en grande pompe d’un quartier flambant neuf venant brutaliser la « patine » du quartier,

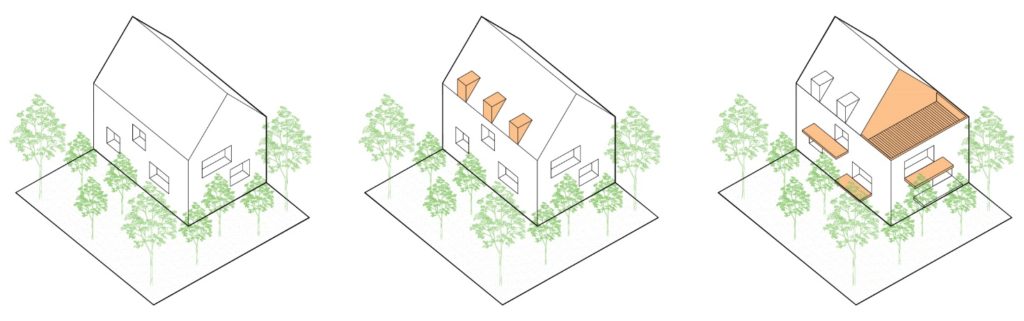

- Cantonner au maximum la présence de l’architecture à sa plus simple expression. On rejoint ici l’idée de la disparition et de notre volonté, sur le projet MYT, de partir du projet paysager et du vide pour y insérer une architecture élégante, discrète voire austère, et à la limite de l’insignifiance. Cette idée d’une architecture de Zac lambda était très importante pour nous, non comme quelque chose de péjoratif, mais bien au contraire comme un sujet de réflexion prenant place dans les questionnements de l’agence sur le long terme,

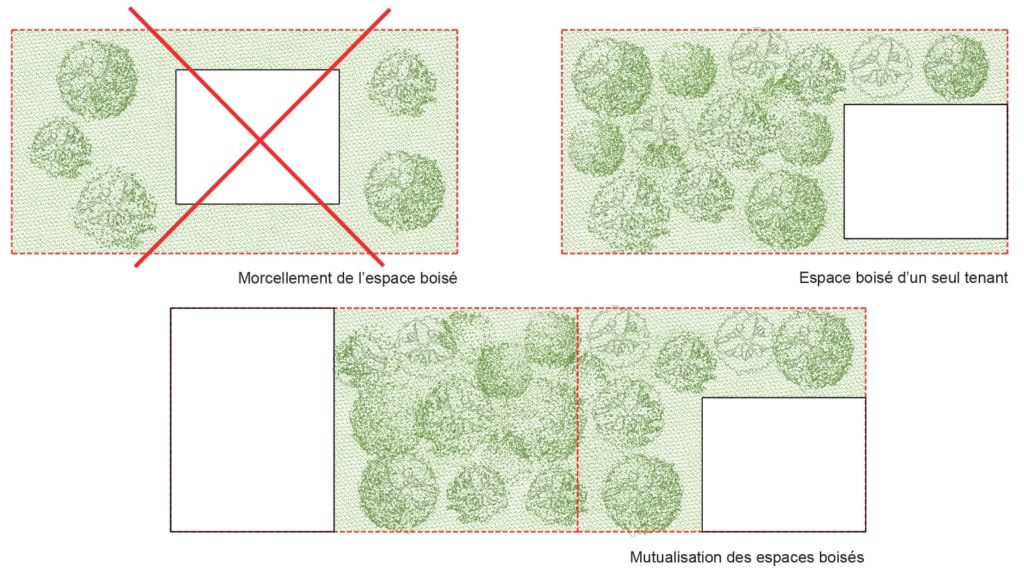

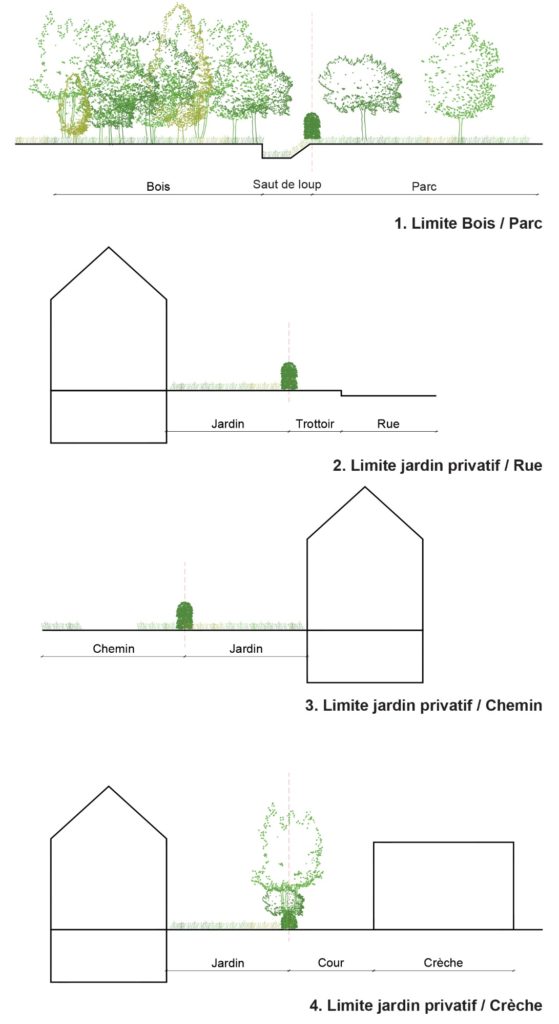

- Enfin, penser une Zac sans clôtures, l’idée étant que les limites de propriétés seraient traitées exclusivement de manière paysagère (fossés, haies… ), pour fabriquer une continuité de parcours possibles entre espaces publics et privés.

Sur ces trois axes, rien ou presque n’a survécu. C’est-à-dire que l’échec et la déréalisation de ce beau projet ont commencé à apparaître dès le premier « atelier » avec les différents acteurs. Nous avons très vite compris que :

- nous ne pourrions pas contraindre nos propres clients (là encore, on retrouve l’idée de la MOA qui est juge et partie puisque les promoteurs sont nos clients, et non la ville), en particulier avec nos histoires de préservation d’arbres qui ont très vite émergé comme point d’achoppement,

- nous ne pourrions pas imposer à nos confrères un trop grand effacement de leur « patte architecturale » (quoique ce soit peut-être le point sur lequel nous avons le moins perdu. Les projets restant assez sobres et discrets dans l’ensemble),

- enfin, et surtout, nous ne pourrions pas lutter contre un système juridique et notarial français basé sur la propriété, matérialisée par des limites et des clôtures (responsabilité, entretien…).

Nous avons péché par naïveté et nous nous sommes fait manipuler. Nous nous sommes plu à croire que notre discours les avait séduits pour son contenu alors qu’il allait simplement leur permettre de gagner. Alors, pour le promoteur c’était prévisible, puisqu’ils fonctionnent presque tous de cette manière, mais le problème, c’est que ça a permis à la ville de gagner aux yeux de ses citoyens, en comprenant l’intérêt et la plus-value de l’image que ça générait, mais sans vraiment se saisir par la suite de la qualité de ce qu’on avait proposé initialement, dans le développement du projet.

De réunion en réunion, et d’atelier en atelier, tout nous a échappé. Nous n’étions pas prêts pour tout contrôler et verrouiller. Si ce projet était à refaire je le referais, mais cette fois-ci, nous serions prêts à tout tenir coûte que coûte.

CM : On peut avoir l’espoir tout de même que ce soit dans l’appropriation et dans les usages incontrôlés et imprévus des habitants que cette suburbanité recherchée s’affirme fortement (boisements qui repoussent naturellement, relâchement de l’entretien, effacement des limites et réapparition de la fameuse patine) !

JP : Oui certainement, mais la mise en place des conditions favorables à cet « incontrôlé » ne fait malheureusement pas partie de ce qu’on attend des architectes. Ce serait formidable d’en arriver à un tel stade de finesse dans une conception presque littéraire des choses, dans le monde de la construction, du BTP et de l’architecture. On en est loin.

CM : Pour essayer d’analyser cette déréalisation dans le passage du papier au projet réel, peux-tu nous parler plus précisément de ces arbres / boisements pour ce projet de Zac ?

JP : Dans un premier temps, on pourrait se dire que oui, il est compliqué techniquement de préserver autant d’arbres pendant un chantier. Ce sont d’ailleurs immédiatement les arguments qui nous ont été soumis : la difficulté (passage des camions, des engins, des grues, fondations… ), le coût que ça engendrerait, et le fait que de toute façon, ces boisements n’étaient pas « remarquables » (magnifique jugement de valeur technicien qui s’autojustifie !). Je ne crois pas au lien de la complexité couplée au coût. À la réflexion, il aurait été possible de parvenir à cette sauvegarde, mais ça aurait demandé beaucoup (plus) de travail de la part de tous les acteurs (de recensement précis, de plan, de cohésion entre tous, de synthèse), et je pense que cette situation est justement celle d’un échec par manque de temps de travail.

Ce refus de la complexité me rappelle que j’ai lu dernièrement 1Karine Dana, « Le réemploi comme stratégie de projet, entretien avec Lionel Devlieger et Pauline Gonieau de l’agence Rotor », D’architectures, n° 281, juin 2020. à propos de l’agence Rotor2Voir, en ligne, rotordb.org, quelque chose qui me semble important : aujourd’hui, on confond réemploi et recyclage. Ils racontent dans cet entretien que beaucoup de Maîtres d’Ouvrage les appellent et qu’ils découvrent que les clients viennent vers eux avec cette idée du recyclage (transformation de matière), alors que le réemploi, c’est réutiliser ce qui existe déjà (déposer une porte et la replacer ailleurs en tant que porte). Ça demande un travail considérable, de recenser, de déposer sans abîmer, de stocker, de replacer… C’est ce temps de travail que Rotor essaie de valoriser, en tentant de faire comprendre qu’il y a un gain pour le client. Mais c’est très compliqué parce que ça représente plus de temps et donc plus de dépenses. Ils essaient de mettre en place un outil qui permettra à terme de rendre la chose moins coûteuse à l’échelle de la planète. C’est un profit collectif en réalité. C’est un des problèmes majeurs de l’écologie aujourd’hui : on fait des choses à l’échelle individuelle qui coûtent de l’argent, et dont on ne saisit pas à court terme le gain pour tous.

Pour en revenir à ce qui nous concerne (les arbres), c’est un type d’échec qui ressemble à cet exemple, mais sous une autre forme. Il y a des imaginaires et des conceptions qui semblent parler le même langage (recyclage/réemploi pour Rotor, sauvegarde de boisements/sauvegarde d’arbres « remarquables » pour notre projet), alors qu’en réalité, ils ne recouvrent absolument pas le même niveau d’efforts et d’investissement. J’ai le sentiment que nous ne vivons pas une époque en architecture et en urbanisme qui va vers cette acceptation de la complexité.

CM : C’est intéressant de se rendre compte que ce qui émerge petit à petit dans tes descriptions de projets, c’est l’identification d’un point commun : l’échec est toujours quelque part lié à la question du vide et du paysage dans ces projets, et pas vraiment à l’architecture en tant que telle. Les « infimes désajustements » successifs se situeraient donc plutôt dans le contraire de l’architecture (en sens du bâtiment), qui entre en conflit systématiquement avec ce qu’est un projet aujourd’hui ?

JP : Oui c’est étonnant et ça en devient intéressant. Mais l’architecture est seulement une affaire de « plein » dans l’imaginaire collectif. L’architecture est apparentée à un ensemble de gros objets pour la majorité des gens, et cette idée bien ancrée est difficile à faire bouger, malgré la période moderne qui à « démocratisé » la question de l’espace en tant que matière architecturale. Il reste qu’il est tout de même très difficile d’introduire le vide et le paysage comme faisant partie du projet d’architecture. D’autant plus que l’époque actuelle, par toutes ses entrées complexes et ses problématiques, qu’elles soient collectives avec l’écologie, au niveau des déplacements de l’individu, ou de la réalisation avec le coût de la construction, nous pousse à un projet compact, extrêmement resserré sur lui-même. Nous, à chaque fois, on vise à atteindre quelque chose à travers le vide qui prend autant de place que le plein dans la façon dont il structure le projet, dont il le fait « sonner » et dont il fabrique de la qualité et du confort. Quelque part, on est à contre-courant de l’effet « peau de chagrin » actuel de l’architecture contemporaine. Je lisais hier dans le journal Le Monde l’article de Fréderick Edelmann3Frédérick Edelmann, « L’architecte Henri Gaudin est mort », Le Monde, jeudi 11 mars 2021, p. 30. qui annonçait le décès d’Henri Gaudin, et j’étais très touché par quelques mots écrits par François Chaslin à son propos, qui disaient en substance que ses projets étaient « travaillés », et non « séparés » par le vide. Cette nuance me semble peser lourd dans ce que peut devenir un projet.

CM : Pour en revenir à une question plus générale, mais très liée à tout ce que tu viens de dire, comment pourrais-tu décrire le « moment de bascule » dans le processus de projet, s’il y en a un, qui mène aux premiers désajustements de celui-ci ?

JP : En général, on n’accepte pas comme étant possible qu’un seul événement suffise à tout dérégler et donc on s’adapte en se disant que ça va aller, que des solutions vont apparaître. L’image qui me vient est celle de l’entonnoir, qui figure une lente descente dans le temps, avec l’entrée progressive d’acteurs, et de retraits du projet. Avec cette image en tête, on peut se demander si ce n’est pas la définition du projet qui lui retire progressivement tout quand il est en situation d’échec !

Comme je l’ai décrit auparavant, pour BAR, tout s’est joué le jour du rejet de l’hypothèse de la disparition du projet comme idée maîtresse. À partir de ce moment, ça peut ressembler à un enchaînement de petites désillusions, mais en réalité, il y a bien eu une rupture franche, et l’amorce du resserrement de ce fameux entonnoir.

Pour MYT, je pense que c’est un peu pareil. Le jour où l’entreprise a tenté de nous faire revenir sur notre intention de désolidariser les deux bâtiments, de ne pas être compact, de créer du vide ; ça a été un événement décisif du projet, et nous avons perdu, non parce que notre proposition était mauvaise, mais parce que l’entreprise ne nous a pas suivis.

En fait, pour moi il y a échec dès qu’il y a une idée très forte qui, par quelques coups suffisamment forts vient à en être détruite ; en général, pas anéantie dès le début, et c’est ça le problème, parce que ça s’apparente plus à une lente agonie pour nous, architectes, alors que pour l’entreprise ou le client, l’idée est déjà enterrée.

CM : Tu penses donc que systématiquement, de manière embryonnaire, il y a un événement dès le début du projet qui fait pressentir presque tout ce qui va se passer après ?

JP : Dès qu’un projet repose sur un seul élément fort, tu prends un risque énorme. Malheureusement pour nous, un projet d’architecture prend souvent comme appui une idée forte pour pouvoir se développer et exister. Peut-être que tout ça est hérité du bon vieux « parti architectural » des Beaux-Arts ? Si cette idée vient à tanguer, il est très difficile de rester souple et de s’adapter, sauf à revoir entièrement le projet. Mais le cas de figure habituel qui mène à un échec, c’est : partir sur une idée forte qui structure entièrement un projet, développer ce projet et finalement se faire retirer l’idée forte sans avoir la possibilité de recommencer entièrement le projet. Celui-ci n’a donc plus de sens, et on continue à le développer autour d’un fantôme d’idée. En général, ça ne pose pas beaucoup de problèmes de conscience au client ou au promoteur. La plupart du temps, ils ne comprennent même pas le problème, d’ailleurs. Mais les architectes deviennent fous à cause de ces situations, parce que ça touche autant à des questions de logique, que d’intégrité et de bon sens.

Ça me fait penser à la Philharmonie de Paris avec cette grande poutre qui devait être un écran à destination des usagers du périphérique. L’idée, c’était d’utiliser cette poutre comme un énorme panneau lumineux qui devait donner les informations sur les spectacles. Tout le projet tournait autour de ça. Le porte-à-faux, le périphérique, le signal… Et l’écran n’en est finalement pas un, mais la poutre est bien là, mutique. Pourquoi ? Technique ? Finances ? Je me suis même dit que ça pouvait être la préfecture qui s’était trouvée prise dans une problématique de sécurité routière. Ça m’intrigue. C’est incroyable que Jean Nouvel n’ait pas pu maintenir le cœur de ce projet, mais que la forme qui était justifiée par l’idée maîtresse soit quand-même là, comme une réminiscence spectrale, dans le projet réalisé.

Pour reparler de SUB, une grande partie de notre proposition repose sur un problème juridique inhabituel en France entre espaces privés et espaces publics. On est jusqu’à aujourd’hui et certainement jusqu’à la fin du projet bloqués par cette question : clôtures ou pas, entretien des espaces publics et privés… Et même dans l’appropriation future, dans le vécu, il y a potentiellement l’espoir que tu décris, que ça va marcher, que le projet, dans sa prise d’autonomie va, par les usages incontrôlés des habitants, devenir ce bois habité que nous avons souhaité. Mais à l’inverse, rien ne nous dit que toutes les copropriétés ne vont pas d’elles-mêmes tout clôturer ! On en reviendra toujours au grain de sable de départ, la question de la perméabilité du site qui va être questionnée.

Je tire l’enseignement de tout ça qu’il faut toujours avoir plusieurs idées dès le début ! Ou alors, introduire des « leurres » à destination du client ou de l’entreprise.

CM : Tu peux préciser cette idée de « leurre » ?

JP : C’est quelque chose qu’on a testé plusieurs fois sur quelques projets et ça a fonctionné. C’est une forme de stratégie de brouillage, à la fois dans la conception, et dans la communication, qui va tenter de créer des fausses pistes ou des faux problèmes apparents pour que l’idée maîtresse, celle qu’on veut absolument garder, reste invisible et ne soit pas mise en cause. C’est risqué, parce que ça ne marche pas toujours et ça peut même créer des dommages collatéraux : par exemple un client qui va s’enticher du leurre contre toute attente (une forme, une implantation, une proposition complètement stupide), même si c’est la pire des solutions. Il est alors plus compliqué de lui dire que ce n’est finalement pas possible…

Et puis, il arrive parfois qu’on se leurre soi-même. Je repense à un autre projet de logements dans lequel nous avions dessiné un local commercial triangulaire. Cette forme en plan résultait plus d’une sorte de théorie spatiale pour le projet, avec une faille et un vide (encore un… ). J’ai « oublié » la dimension « exploitation » (et donc les revenus potentiels pour un bailleur), de ce local commercial pour dessiner une forme évidemment mal adaptée. Ça, je m’en veux, parce que j’ai trop voulu que l’agence saisisse l’opportunité de « faire de l’architecture » sans mesurer que je risquais de conduire celle-ci vers un échec.

CM : J’en reviens à une question plus théorique : un projet qui n’est pas comme il devait être, sans pour autant en tirer de bénéfices, est-il systématiquement un échec ?

JP : Formulé comme ça, à l’échelle d’un seul projet, oui. À l’échelle d’une vie de concepteur, non. Un échec va toujours nourrir un autre projet. Je suis assez admiratif des architectes, artistes, musiciens, qui tournent autour de la même idée pendant cinq, dix, trente ans parce qu’ils veulent aller au bout de leur obsession. Ils rencontrent des échecs, mais poursuivent l’idée quand même. Il est évident qu’on poursuit son idée, qu’elle se nourrit de ce qu’elle a traversé pour resurgir sous une autre forme, comme un prolongement. Et c’est d’ailleurs ce qui, en soi, pourrait poser problème pour un client, parce qu’on est en train de dire qu’on est obsédés par des idées, et que, presque indépendamment de la commande, ces obsessions vont de toute façon s’imposer.

CM : Et aussi que chaque projet est « seulement » le brouillon du prochain.

JP : Un brouillon qui coûte très cher à chaque fois ! C’est l’idée du prototype permanent qui nous éloigne du fonctionnement de l’industrie.

CM : Mais qui permet des choses, paradoxalement.

JP : Oui, tout à fait.

CM : Tu abordes en creux la question du temps comme étant un paramètre important dans la pratique architecturale. Un projet représente une forme de course de fond qui s’étend sur plusieurs années, voire sur une décennie ou plus, pour certains projets. Cette épaisseur temporelle affecte-t-elle de manière particulière la production architecturale et urbaine ? Ne serait-elle pas une des causes importantes des désajustements et de la déréalisation de certains projets ?

JP : Les architectes adorent prendre des bâtiments comme exemples de ce qui « n’aurait pas existé si ». Brasilia n’aurait pas existé si on l’avait construite sur cinquante ans. C’est l’archétype même du projet urbain et architectural qui, en caricaturant à peine, permettait de dessiner un bâtiment le matin, et de le construire l’après-midi.

CM : Doit-on alors considérer le temps comme un ennemi ou au contraire quelque chose qui permet de faire ?

JP : J’ai connu la toute fin des survivances du système des Beaux-arts, avec par exemple ce qu’on appelait l’esquisse esquisse. Tu arrivais le vendredi en atelier ; à 14 heures, tu avais un sujet, et tu avais deux heures pour remettre une copie. Une « maison dans les bois », une « école maternelle à Paris », etc. Les concours publics reposent quelque part sur cette notion de temps limité. Tu as trois mois pour faire un projet. Progressivement, on a fait entrer ce temps dans un planning, mais historiquement, à un moment, il fallait savoir lever le crayon. Et ça a une vertu énorme d’être borné dans le temps parce que tu vas avoir un projet insuffisamment abouti, mais qui ne sera justement pas asséché dans son potentiel. Il n’y aurait pas eu Beaubourg si le concours s’était passé dans des conditions actuelles de projet.

CM : Il n’y aurait pas non plus eu la Grande Arche de la Défense : Johann Otto von Spreckelsen, un architecte totalement inconnu qui rend un croquis et qui gagne, alors qu’il avait construit quelques églises au Danemark4Cf. Laurence Cossé, La Grande Arche, Gallimard, Paris, 2016.

JP : L’opéra Bastille non plus ! Tous les grands architectes avaient créé une passerelle pour faire que l’entrée du bâtiment se trouve là où ils ont fait le nouveau terre-plein central avec l’escalier pour descendre au port de l’Arsenal. C’était la grande époque durant laquelle on gagnait un concours parce qu’on ne répondait pas à un point du cahier des charges. Là, le jury n’a pas dérogé, ils ont viré tout le monde. Il leur restait donc une poignée de projets. L’histoire raconte que le jury aurait cru reconnaître le calepinage de Richard Meier qui avait dessiné le siège de Canal + à la fin des années 1980. Son projet est retenu parce qu’ils se disent qu’une marge de dialogue est possible avec lui pour de possibles négociations de modifications du projet. Malheureusement pour le jury, ce projet n’est pas celui de Meier, mais celui de Carlos Ott, et celui-ci est très attaché à son dessin. À l’époque, gagner un concours engageait juridiquement la maîtrise d’ouvrage à réaliser l’image du concours. Tout le monde devait contribuer à mettre les moyens en place pour faire exister cette image qui était contractuelle. Ça a été la force de Beaubourg qui a résisté à des levées de boucliers énormes grâce à un jury qui paraît incroyable aujourd’hui (présidé par Jean Prouvé, le jury comptait parmi ses membres Oscar Niemeyer ou Philip Johnson). Quand toute la France a dit que ce projet était une horreur, juridiquement, soit le projet était annulé, soit il était réalisé tel que l’image du concours le montrait. L’auteur seul pouvait adapter, amender son projet, mais personne d’autre ne pouvait imposer de changements. Et Beaubourg a été construit.

Le rapport au temps du projet a donc beaucoup changé. On a aujourd’hui un sentiment d’étirement du temps durant lequel on négocie beaucoup. Ce qui veut dire qu’on refait aussi beaucoup (souvent gratuitement…). On est loin des concours dont on vient de parler, et pour lesquels les lauréats étaient désignés sur une belle perspective d’intentions faite à la main.

CM : Il y aurait donc aujourd’hui ce qu’on peut appeler une désynchronisation devenue très forte, de différents rythmes (instantanéité du temps politique accéléré par l’omniprésence du numérique versus un temps incompressible du développement d’un projet et de sa réalisation) ?

JP : Je pense que oui.

CM : Et comment peux-tu décrire les causes et les effets majeurs de cette désynchronisation ?

JP : Le numérique (entre autres choses), a modifié, a influencé, a généré ce problème dont tu parles. Paradoxalement avec le sentiment d’étirement du temps de projet dont je parlais juste avant, dans sa puissance de calcul toujours plus grande, le numérique a permis par exemple de faire très rapidement des images que tout le monde peut s’approprier, et le projet existe avant d’exister, ce qui n’était pas le cas avant. Si on se replace dans le contexte de production des grands projets mitterrandiens dont on parlait plus haut, le perspectiviste produisait un seul beau dessin, deux tout au plus, et puis il y avait des coupes-façades. Dans ces conditions, personne ne comprenait vraiment le projet, donc tant que le bâtiment n’était pas là, pas d’appropriation et de manipulation possible, sauf par les concepteurs.

Maintenant, comme tout est possible – soi-disant – de façon instantanée, l’exercice de conception est plus difficile. Prenons le cas d’une personne politique : l’élu veut immédiatement jouir d’un projet en cours de conception. Il communique dessus grâce à des images qui montrent le projet tel qu’il sera. Tout le monde sait lire une belle image vendeuse, souvent très proche de la réalité. Tout le monde peut donc donner son avis. Et l’élu est très sensible à l’avis des gens. Ce faisant, il met des gens dans des situations de conflits inextricables. Il y a cette illusion que comme le numérique va très vite, tout peut aller très vite, alors que le numérique ne permet pas de raccourcir le temps de la conception, ou la vitesse d’exécution d’un dessin, même s’il est fait sur Revit5Revit est un logiciel de conception de bâtiment édité par la société américaine Autodesk qui permet de créer un modèle en 3D. Sa particularité est d’être un logiciel BIM (Building Information Modelling), multi-métiers destiné aux professionnels du BTP (ingénieurs, architectes, dessinateurs-projeteurs, entrepreneurs…). ! On a l’impression qu’on peut transformer des réflexions en réflexes, mais c’est une idée complètement fausse et dangereuse.

L’aboutissement de cette accélération illusoire, ce sera l’intelligence artificielle. Est-ce qu’une fois qu’on aura conçu un bâtiment « témoin », on pourra l’uploader dans une intelligence artificielle pour qu’elle puisse « deep-learner » des cellules de logements de la même façon qu’elle analyse des photos de chats ?

J’avais vu au Salon de l’habitat social des logiciels qui assistent les promoteurs dans une approche purement commerciale des études de faisabilité. On entre une adresse, le logiciel « avale » le PLU et sort un gabarit maximum, et une estimation de la surface de plancher disponible. Pour l’instant, c’est très basique et imparfait, mais beaucoup de promoteurs s’en servent déjà avant d’appeler un architecte. Le logiciel tend vers l’hypothèse haute. Si cette hypothèse haute est insatisfaisante, le promoteur ne va pas plus loin, parce qu’il sait qu’il va obtenir moins dans la réalité. Mais on peut imaginer que dans 10 ou 15 ans ce sera quelque chose de redoutable.

Il n’y a pas de raison pour que ça n’arrive pas puisque ça poursuit l’histoire de notre croyance en un progrès linéaire, comme une flèche infinie dans le temps.

CM : Pour en revenir à notre sujet, en quoi cet exemple fabrique de l’échec pour les architectes ?

JP : Ça participe à renforcer encore plus la perte du partage d’une histoire commune.

CM : Et une perte de savoir-faire dans un travail en commun ? D’un langage commun entre les différentes cultures professionnelles ?

JP : Je reprends la situation de notre projet SUB, duquel tout le monde tombe amoureux parce qu’on manipule quelque part des affects très forts dans la manière dont on crée l’histoire. Le fil narratif est mis en place. Au moment où on finit notre présentation, chacun individuellement a été le point de départ d’une perte de ce fil narratif partagé. Imaginons, partant de là, qu’on donne une place de plus en plus grande à des intelligences artificielles qui nous « assistent ». Comment fabriquer ce fameux fil narratif ? Il faudra créer d’autres intelligences artificielles qui en seront chargées ? C’est sans fin, et sans issue.

CM : À un moment, tu m’as dit que tu étais presque soulagé d’avoir perdu un projet parce que celui du confrère concurrent était le meilleur. Penses-tu que cet échec est une réussite dans la manière dont on doit se faire respecter ? Préférer se retirer, plutôt que de faire à n’importe quel prix ?

JP : À l’échelle de l’individu, oui. Vaut-il mieux un projet qui ne se fait pas, plutôt qu’un projet qui subit une somme d’échecs incalculable ? Je pense souvent qu’il est préférable qu’un projet ne se fasse pas. C’est la recherche du dénominateur commun qui fout tout en l’air. Plus il y a d’acteurs, plus il est dur de le trouver, donc tu vas vers le plus grand dénominateur commun, et il ne reste rien.

CM : Et en général, c’est quand même l’argent à la fin, le dénominateur commun ?

JP : Pour certains projets, ça ne devrait pas l’être. Mais la configuration économique actuelle pousse vers les situations de conception-réalisation, et donc dans des rapports triangulaires ou en cascade, avec un client juge et partie. Dans une configuration « saine », la ville est censée défendre autre chose. C’est d’ailleurs pour ça qu’on doit pouvoir développer un projet dans de bonnes conditions, parce que l’aspect financier n’occupe alors qu’une partie de l’équation. En contrepartie, le commanditaire est dans un rapport électoral. Il y a l’argent d’un côté, et l’image politique de l’autre… Mais il reste au moins un espace entre les deux.

CM : Malgré cet entre-deux potentiel, tu sembles quand même laisser penser que l’échec dans un projet est quelque part inévitable…

JP : Partant du principe que l’échec d’un projet commence quand il doit entrer en conception en vue de sa réalisation, je me demande souvent : quelle va être l’étendue de l’échec et comment mesurer et contrôler celle-ci ? C’est finalement une variable avec laquelle il faut composer.

CM : Pour conclure, comment pourrais-tu décrire ce que deviennent les projets en échecs qui ne se font pas ?

JP : J’ai le sentiment intime que l’histoire de l’architecture se fabrique plus d’après des projets de papier que d’après des projets construits. Je pense en disant ça à tous les projets des radicaux italiens dans les années 1960 par exemple. Ces projets ont marqué très profondément l’imaginaire architectural, et on en ressent encore aujourd’hui beaucoup de traces et de réminiscences, en architecture et ailleurs.

Et puis, ce qui est considéré comme un échec par le concepteur peut tout à fait s’avérer être une réussite pour l’usager final. Le projet peut prendre une autonomie, se transformer par les usages, d’une manière tout à fait inattendue et intéressante.

À notre niveau, nous aimons cette idée de faire vivre les projets « échoués » de l’agence. C’est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement sur une partie plus « fictionnelle » de notre travail en parallèle des projets qui se construisent. Nous nous sommes lancés par exemple dans la production d’images de ce que les projets de papier deviennent dans une temporalité virtuelle. Au-delà de l’exercice et de la production graphique prospective que cela génère, cette approche est une manière de réévaluer en permanence des échecs passés, mais surtout l’évolution dans le temps des idées manipulées par l’agence.

- 1Karine Dana, « Le réemploi comme stratégie de projet, entretien avec Lionel Devlieger et Pauline Gonieau de l’agence Rotor », D’architectures, n° 281, juin 2020.

- 2Voir, en ligne, rotordb.org

- 3Frédérick Edelmann, « L’architecte Henri Gaudin est mort », Le Monde, jeudi 11 mars 2021, p. 30.

- 4Cf. Laurence Cossé, La Grande Arche, Gallimard, Paris, 2016

- 5Revit est un logiciel de conception de bâtiment édité par la société américaine Autodesk qui permet de créer un modèle en 3D. Sa particularité est d’être un logiciel BIM (Building Information Modelling), multi-métiers destiné aux professionnels du BTP (ingénieurs, architectes, dessinateurs-projeteurs, entrepreneurs…).